読んでほしい漫画が2つあります。

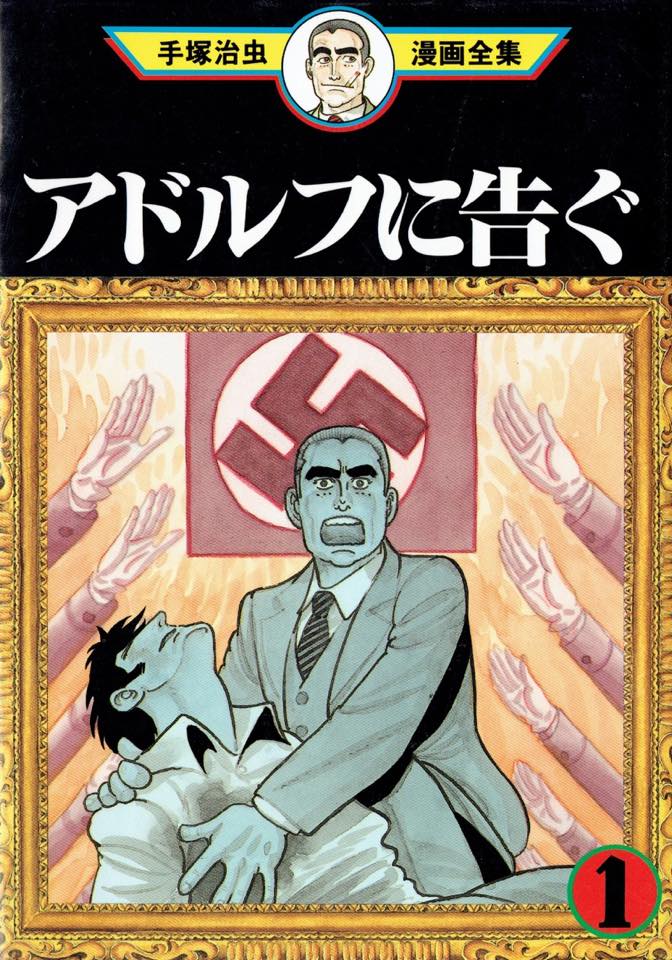

1つは、手塚治虫「アドルフに告ぐ」(1984)

いまひとつは、山上たつひこ「光る風」(1970)

共通することは、人間の凄惨な深層、心に焦点を当てた漫画であること。

「アドルフに告ぐ」は、3人の“アドルフ”から極限の人間の真理を描く。手塚治虫の晩年の傑作。

一方で「光る風」は社会に焦点を充て、戦中、戦後の日本、世界を描きます。現代にじゅうぶん通ずる、今だからこそ読んでほしいと思う漫画。

【アドルフに告ぐ】

人は所詮、己がかわいいもの。

自分とは何か?自分はなぜ、ここに、なんのために、生きるのか?その問い、自問自答は、人生の大半を占める。そしてその答えはいつもこう。きっと人生には意味があり、私には価値があり、役目があり、すべき仕事があり、愛すべきものがあり、人生の終わるその日まで確固たる独立したひとりの人間でありたいと願う、その願いがこそが答えのよに思う。

アイデンティティは常に人々の心にあり灯火であり、それを失うことは生命の終わりとは別の意味での、終わりのようである。

親、兄弟、家族、周囲、国家、思想、宗教、愛、そして正義は、あたかもそのアイデンティティを裏付けるものであり、自分が「人間」として生きるためのもっとも優れた、また必要な、人生の道具である。 その証拠として、人はこれらを傷つけられ奪われた時、誰しもが狂気となるはずである。

これは、三人のアドルフがそれぞれに違った星の下に生まれ、運命に翻弄され、必死に生きた物語。

彼らはそれぞれに守りたかった。愛と正義、そして誇り高いはずの自分を。

この三人は、同じ、同一といっていいほど同じ、人間である。

この三人だけでなく、この物語に登場するほとんど男達が、同じ人間だと思う。

でも一人だけちがう。峠草平、この人だけが、どんな不条理にも耐え抜き純粋にものをみつめまるで雲ひとつない快晴のようにこの物語を照らす。これだけ存在感があり感情のある主人公にも関わらず、読み手にはどうしてもこの人は空気のように流れてしまいつかみどころがない。峠草平という自分は誰なのか?と思う。

いとも簡単に三人のアドルフには感情移入できるのに。

そしてアドルフ達はそれぞれが生き切って死んだ。人生とは何なのか?その問いが彼らの最大の命題だった。

「アドルフに告ぐ」は、言い換えれば「人間に告ぐ」である。

手塚治虫から我々への戒めかもしれない。しかし手塚治虫もまた迷ったはず。人間であるから。

峠草平は、自分の音おも奪われた。でもたとえどれだけ大事なものを失っても、人間として生きることを失わない心を教えてくれている。峠草平の行動は常に人のためであって自分を消してる。そういう意味で普通の人からはわかりずらく、超人的。

たった一人の狂気、、

ヒトラーそれ自体が狂気だしそう思えるが

心理的にはアドルフ3人とも共通していて、同一と言える。誰もが自分に誇りがあるし自分を大切に思うから、誰もがアドルフになる可能性がある。ちょっと遠い存在に感じるが、自分もまったく同じ人間だ。

人生は何か、に答はない。けど求めたいし答えを出したいしそのこと自体がとても尊いこと。ただし行きすぎるとどうなのか?

アドルフ達は求めに求めて尊く誇り高く生きて、その末路は。

ヒトラーだけを焦点として物語を描けば、ヒトラーはたった一人の狂気のようだが

アドルフという3人、生まれも育ちも違う彼らが同じ心理を持つそれぞれの立場であることを描くことで、人間の誰もがアドルフでありアドルフになる危険性を孕んでいること、その人間の心の底を手塚治虫は描きたかったのではないか。

【光る風】

親、兄弟、愛する人、友人、それらを愛する。社会を愛する。そして国を想う。それらが一人の内面に止まらず、権力と結びついたとき、軍国主義、愛国心、国防、そんな言葉がよぎる。

形のない「権力」が皆を襲う。一人の人間の誰かを愛する心は、どこに向かうのか。軍人の家に生まれ育った六高寺弦、純粋すぎるほどのまっすぐな心を持ち、社会に翻弄されながら社会に立ち向かう。